労務管理の法律相談

残業代の未払い等について労働者が利用できる紛争解決機関は増えており、事業者としてはなお一層、法に基づいた適切な労務管理に努めなければなりません。

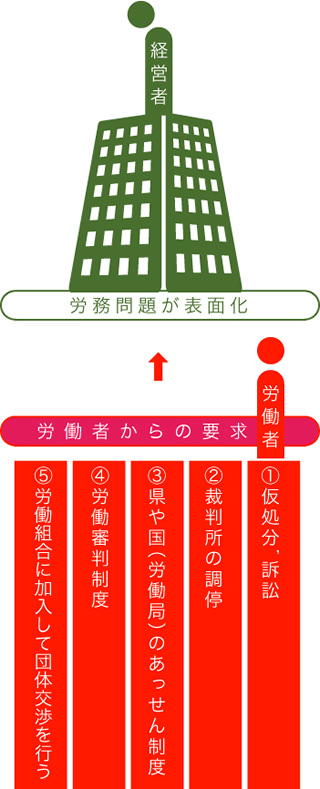

どの会社も直面する可能性があるのが、労働問題です。多くの経営者が頭を悩ませています。例えば、「残業代がきちんと支払われていないと請求を受けた」、「労働条件の改善を求めて合同労組から団体交渉の申し入れを受けた」、「上司からセクハラやパワハラを受けた」等従業員からの申し入れに基づく問題もあれば、「問題行動のある社員を解雇したい」「給料を下げたい」という相談もあります。

労働者が自分の要求に対する会社の対応に納得がいかない場合に取ることができる手段としては、

① 仮処分、訴訟

②裁判所の調停

③県や国(労働局)のあっせん制度

④労働審判制度

⑤労働組合に加入して団体交渉を行う

等があります。事業者としては、「放っておけばうやむやのうちに終わるだろう」という安易な対応はできません。

労働問題も初期対応を誤ると紛争は拡大して、解決のために多大な時間と労力、コストがかかる羽目になってしまいます。ここで、適切な初期対応をするためには、まず、労働基準法や裁判例、証拠等に照らした場合に、労働者の請求に根拠があるのかどうかを慎重に見定める必要があります。

まず、しっかりとした法的な考えを理解した上で、早期に話し合いによる解決をするのか、毅然と拒否をするのかの方針を決めることになります。また、会社が解雇や給与の切り下げを検討する場合にも、同様に労働基準法や裁判例、証拠等に照らして適法かどうかを判断したうえで方針を決める必要があります。

この見極めが非常に重要です。ケースによっては、労働者と管理職の方との感情的な対立構造になっている場合も見受けられますが、客観的な視点から検討することが大事です。

平成18年に簡易な手続で迅速に労働問題を裁判所が処理する労働審判制度が設立されましたが、福岡でもその利用件数は急増しており、当事務所への相談件数も増えています。また、労働組合に対する対応について相談を受けることも少なくありません。そこで、以下では、労働審判制度と労働組合に対する対応について少し説明をします。

(2) 労働組合

労働者が合同労組や社内組合に加入して団体交渉を求めてきた場合には、会社としてはこれに応じる義務があります。

もちろん、あくまでも「交渉に応じる義務」ですので、労働者の請求に応じるかどうかは会社の判断となります。

しかし、交渉自体を不合理に拒絶したり、組合に加入したことを理由に労働者に不利益な取扱いをした場合には不当労働行為となります。

労働局から救済命令が出されるおそれがありますので、きちんと法律を理解した上で対応することが必要です。

団体交渉に適切に対応するためには、労働基準法や裁判例等に照らして、しっかりと事前準備をした上で交渉に臨む必要があります。

(1) 労働審判

申立→相手方へ申立書等を送達→答弁書提出→第1回期日→第2回期日→第3回期日

という流れで行われます。裁判所が当事者双方の主張や証拠に基づいて、請求を認めるかどうかを判断する(この判断のことを審判といいます。裁判でいうところの判決です)という点では裁判と同じなのですが、次のような特徴があります。

①3回の期日内に審判を出すことになっており、非常に迅速であること(申立をしてから50日以内に終わるケースも多い)

②手続が比較的簡単であること

③弾力的な解決ができること(実際に審判でなく和解で終わることも多い)

このような特徴から、労働者の立場からはとても利用しやすいと言われており、福岡地裁でも申立件数は増えています。

当事務所では、事業者の立場から、裁判や労働審判、労働組合との団体交渉等について多数行ってきた実績があります。関心がある方は、是非ご相談下さい。まずは、どのような方針で対応するのか見極めるために早い段階での相談をおすすめします。